Alrededor del año 1 d. E. C., es probable que formas antiguas del euskera se hablaran no solo en los territorios mencionados, sino más allá de sus actuales fronteras, ocupando un espacio geográfico delimitado aproximadamente por el cauce de los ríos Garona en Francia y Ebro en España.

La extensión del euskera arcaico en el año 1 d. C., según Luis Núñez Astrain.

La historia interna del euskera se suele clasificar en los siguientes periodos:

Al igual que el resto de Europa occidental, son tres los grupos que se asentaron en la región hace más de 2.000 años: la cultura yamna (posible origen de los idiomas indoeuropeos), los granjeros anatolios y los cazadores recolectores occidentales.

Preprotoeuskera: reconstrucción deductiva realizada entre otros por Joseba Lakarra, Joaquín Gorrochategui e Iván Igartua del euskera hablado en tiempos anteriores a la llegada de los celtas. Si tenemos en cuenta la teoría de las 3 migraciones del pasado al continente europeo, y descartamos la de los yamnaya que trajeron las lenguas indoeuropeas quedan:

- Los nativos cazadores-recolectores que poblaban Europa Occidental que llegaron primero.

- Y los descendientes de los primeros agricultores de Oriente Medio (actuales Siria, Irak, Israel) que migraron hace miles de años.

Protoeuskera: reconstrucción realizada por Koldo Mitxelena (y, en menor medida, por Larry Trask) del euskera hablado desde el siglo V a. C. hasta el año 1 aproximadamente.

La Sociedad de Ciencias Aranzadi realizó trabajos de recuperación del castillo medieval y a partir de 2017 localizó, a pie del castillo, un poblado de la Edad del Hierro datado en el siglo I a. C. que se ubicaba en territorio que las fuentes clásicas atribuían a los vascones. El yacimiento ha sido excavado y estudiado por Aranzadi desde ese año y en él se han encontrado multitud de piezas arqueológicas. El 14 de noviembre de 2022 el Gobierno de Navarra comunicó oficialmente un hallazgo de excepción realizado en dicho yacimiento.

En la campaña dirigida por Mattin Aiestaran se encontró una pieza de bronce con forma de mano derecha extendida con una escritura en el dorso realizada en caracteres paleohispánicos, anterior a la llegada de los romanos a la península, en una lengua definida por los especialistas en epigrafía y lingüística como «vascónica», y relacionada con la lengua vasca actual.

La transcripción de los caracteres hallados en la pieza ha dado el resultado de poder entender la primera palabra desde la similitud con el euskera actual, dicha palabra se transcribe como "SORIONEKU" relacionada con el actual zorionak que en castellano es 'buena suerte'. El resto del texto todavía está sin descifrar.

Esta palabra se convierte en el primer rastro escrito en lengua vascónica y además escrito en un signario que es también vascónico, con un sistema gráfico derivado del sistema ibérico, en el que se ha añadido o adaptado algún signo para marcar algún sonido o fonema vascónico que no existe en el signario ibérico.

“Los vascones seguramente aprendieron a escribir de los íberos, al igual que hicieron los celtíberos; pero es que los íberos aprendieron de los pueblos del sur, y éstos a su vez aprendieron de los fenicios”, apunta Velaza. Es decir, la mano de Irulegi viene a demostrar el continuo contacto entre culturas y pueblos que se dio en la Antigüedad en la zona de la actual Navarra.

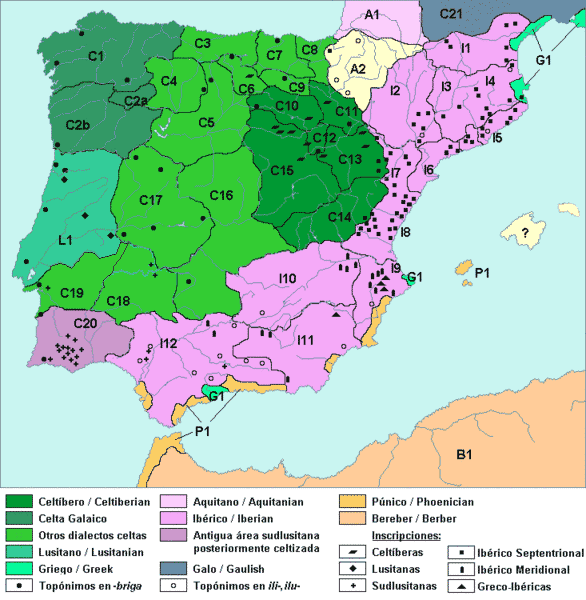

Mapa de las escrituras paleohispánicas. Joan Ferrer i Jané / Fontes Linguae Vasconum

Según estudios epigráficos recientes, la presencia del euskera en el norte de la provincia de Soria es anterior a que se impusiese una lengua céltica y después latina, es decir, anterior a los otros hallazgos epigráficos.

El aquitano histórico sería sucesor o descendiente directo del protoeuskera, reconstrucción deductiva realizada por Mitxelena del euskera desde la llegada de los celtas hasta el primer contacto con el latín. En muchos casos los testimonios del aquitano igualan a los del protoeuskera, por lo que las diferencias entre el protoeuskera y el aquitano parecen menores que las existentes entre protoeuskera y euskera moderno.

El euskera se habría desarrollado desde muy antiguo por pueblos asentados durante el paleolítico superior en lo que actualmente es el suroeste de Francia y norte de la península ibérica. La evidencia disponible es que, en tiempos romanos, los habitantes de la zona comprendida entre el río Garona al norte y la sierra de la Demanda al sur hablaban una lengua que parece ser claramente un antecesor del moderno euskera, lengua que se denominó aquitano.

El ibero pertenecería también a este grupo de lenguas que descendían del preprotoeuskera, y sería, por decirlo así, "prima" del euskera o aquitano de época romana.

Algunas palabras en ibero y euskera son similares, como "adin" y "edad", "aur" y "haur", "ba" y "bai", "bi" y "biga", "irur" y "hiru", "laur" y "lau", "borste" y "bost".

Comparación de palabras ibero y euskera

Ibero: -atin: Euskera: adin, que significa "edad" en castellano

Ibero: aur: Euskera: haur, que significa "niño" en castellano

Ibero: ba: Euskera: bai, que significa "si" en castellano

Ibero: bai: Euskera: ibai, que significa "río" en castellano

Ibero: bi: Euskera: bi, que significa "dos"

Ibero: irur: Euskera: hiru, que significa "tres"

Ibero: laur: Euskera: lau, que significa "cuatro"

Ibero: borste: Euskera: bost, que significa "cinco"

Fonéticas

sistema de cinco vocales en oposición fonológica: /a/, /e/, /i/, /o/ y /u/

no hay [w] antes de vocal

ausencia de [l] final

no hay vibrante (r) en inicio de palabra

ausencia de consonante tras (s) inicial

ausencia de grupos de más de dos consonantes

no existen grupos silábicos formados por consonante oclusiva más vibrante o lateral más vocal (tales como "bra" o "cle") ni en protovasco ni en íbero. La estructura silábica es (C)-V-(S) en ambas lenguas, siendo C cualquier consonante, S una sibilante (s, z,...) o sonorante (n, r) y V un núcleo vocálico (formado por una vocal o diptongo decreciente).

existen dos fonemas róticos en oposición fonológica, se ha propuesto que en ambas lenguas uno sea vibrante simple [ɾ] y otro múltiple [r] ((r) fuerte heredado por el castellano), pero su valor en íbero está por determinar.

hay dos sibilantes en íbero que se ha propuesto paralelizar con las dos series de sibilantes vascas. Cabe decir que el sonido apicoalveolar [s] de las lenguas ibéricas, incluyendo el vasco, es relativamente extraño fuera de la península ibérica.

inexistencia de las labiodentales sorda /f/ y sonora /v/

Morfológicas

etnónimos y gentilicios en -tar, tanto en aquitano "-tar" y "-thar" como en vasco "-tar", "-ar"

genitivos quizás en -en [la identificación de -en como genitivo en ibérico es una conjetura y es ampliamente discutida]

plurales quizás en -k [identificación conjetural para el ibérico, todavía discutida]

ablativo quizás en -te [identificación conjetural para el ibérico, todavía discutida]

alternancias similares del tipo ibérico "-ildun/iltu-/iltur-" y vasco "egun/egu-/egur-"

presencia de prefijos i-, b-, ba-, da- (cuyas funciones en íbero aún no son bien entendidas)

presencia de sufijos -la. -ra, -k, -ik (cuyas funciones en íbero aún no son bien entendidas)

Sintácticas

anteposición del genitivo

orden substantivo - adjetivo

Léxicas

"ilti/iltiŕ" ILI/ILER ciudad ibérico con "iri" (<*ili) ciudad en euskera

"beleś/bels" se puede comparar con el aquitano "Belex", "-bels" y el vasco "beltz" negro (téngase en cuenta que hay indicios de que en la grafía aquitana el signo X se usaba para ts/tz y que este uso de X se observa en algunos textos vascos medievales).

"ilun" oscuro en vasco e "Ilunn-" en aquitano con el ibérico iltun (-illun en alfabeto latín e ildun en alfabeto griego), aunque el significado "oscuro" en íbero se considera improbable.

el íbero "-atin" con el aquitano "Dannadinnis" y el vasco "adin" edad

"śalir" quizás unidad monetaria en ibérico con "sari" (<*sali) valor, precio en euskera tal y como propuso Mitxelena.

"ekiar/ekien" quizás él ha hecho en ibérico con "egin" hacer / egian él lo hizo en euskera

erder / erdi en ibérico, erdi en protovasco y euskera actual, significa mitad en español.

"ebanen" quizás él ha erigido en ibérico con "ibeni" colocar, erigir en euskera. Velaza y otros defienden que "eban/ebanen" significa hijo, equivalente al "filius" latino; interpretación que Untermann considera insostenible.

posibles equivalencias de otras palabras semejantes a las vascas: "bizkar" atrás/alto en los montes, "argi" luz/brillante, "lagun" compañero también "kide", o "nabar" oscuro.

Antropónimos: algunos son tan parecidos que en un par de casos no se puede afirmar la pertenencia a uno u otro grupo

el nombre íbero "Enne-ges" puede compararse con el aquitano "Ennebox" y el vasco medieval "Enneco"

el antropónimo íbero "talsku-bilos" con el aquitano Talsco, Halsco

íbero "biośildun" con el aquitano "Bihoxus"

íbero "Torsinno", aquitano "Torsteginno"

íbero "Borste", aquitano "Borsus" y el vasco "bortz" cinco

íbero "Baiser", aquitano "Baeserte", "Baisothar" (?) y el vasco "baso" (?) bosque

| Ibero[] | Vasco | GLOSA |

|---|---|---|

| ban | bat | 'uno' |

| bi ~ bin | bi < *biga | 'dos' |

| irur | hiru | 'tres' |

| laur | lau | 'cuatro' |

| borste | bost ~ bortz | 'cinco' |

| śei | sei | 'seis' |

| sisbi | zazpi | 'siete' |

| sorse | zortzi | 'ocho' |

| abaŕ | hamar | 'diez' |

| oŕkei | hogei | 'veinte' |

Vasco-iberismo: durante la mayor parte del Siglo XX, desde las llamadas teorías vasco-iberistas se defendió la consideración del euskera como un idioma emparentado con las lenguas íberas prerromanas de la península ibérica (de las que únicamente se conservan textos breves en inscripciones en planchas de bronce y en monedas).

El más conocido defensor de esta teoría fue el padre de la lingüística moderna, Wilhelm von Humboldt, que afirmaba que el idioma íbero era de hecho el antecesor del euskera; tesis que defendería también Miguel de Unamuno. Dentro del vasco-iberismo algunos investigadores propugnaron la relación filológica entre estas lenguas, mientras que para otros la relación entre las lenguas ibéricas y el vascuence se limitaría a ser de área de convergencia lingüística. Una tercera opinión defendería que ambas lenguas pertenecían a un mismo grupo lingüístico, pero que el íbero no sería el antepasado del euskera. El esclarecimiento sucesivo del sistema de palabras numerales ibérico ha revelado un sistema muy similar en el que los números ibéricos mantienen similitudes con las formas más antiguas del euskera. Por ejemplo, el íbero borste borste recuerda al euskera bost; no obstante, en las forma del País Vasco francés aparece como borst que es aún más similar.

Localización de los rastros de nombres aquitanos en estelas funerarias de la época del Imperio Romano

Se tienen muy pocos textos completos, aunque sí inscripciones sobre piedra de aproximadamente 400 antropónimos y 70 teónimos aquitanos, muchos interpretables desde el euskera moderno.

Algunos de los nombres son los siguientes:

Umme sahar (Lerga, Navarra), leído por Marcos Pous (1960) y Koldo Mitxelena como Umme saharri (trad. "al hijo mayor") o como nombre personal Ummesahar por Joaquín Gorrochategui.

Narhungesi (Lerga, Navarra), equivalente al Narhonsus aquitano.

Abisunhari (Lerga, Navarra), sin paralelos, pero terminando en -har con aspiración después de una nasal, al igual que en Aquitania

Dusanharis (Sofuentes, Zaragoza)

Serhuhoris (Valpalmas, Zaragoza)

Eihar (Tabla de Contrebia), defensor de Salluienses en el litigio del uso del agua.

Uxama Barca (Espejo, Álava), si bien el primer componente significa «superior» en celta, el componente Barca podría ser interpretado mediante un derivado del vasco ibar (valle).

Illuna (o Eluna, en Trespuentes), como antropónimo femenino al estilo de teónimos aquitanos como Ilunni, los cuales se pueden interpretar mediante el vasco ilhun / ilun (oscuro).

Helasse (en Miñano Mayor) es un teónimo de fonética aquitanovasca por la H aspirada, la S geminada y la vocal final.

Beltesonis (en Andrearriaga, cerca de Oiartzun, la antigua Oiasso vascona), relacionado con el vasco bel-, beltz (negro).

Losae (Lerate y Cirauqui) y Loxae (Arguiñaniz), relacionado con lotsa (vergüenza).

Larrahe (Mendigorria), con la misma terminación de Artahe y Herauscorritsehe y relacionado con larre (prado).

Lutbelscottio, antropónimo que aparece junto a Sintilla en una estela del pueblo fronterizo de San Román de San Millán (Álava)

Luntbelsar, otro antropónimo que apareció en la misma localidad anterior.

Getaria (en zona várdula según la Geographia de Ptolomeo), es un topónimo relativamente reciente, ya que si su etimología fuese el latín CETARIA (fábrica de salazones de pescado), ofrecería una evolución fonética atribuible al vasco, con sonorización de la oclusiva inicial que además queda sin palatalizar, no sonoriza la oclusiva intervocálica, ni crea -ai- secundario desde -ARIA.

Sesenco (La Laguna, Soria), nombre indígena transparente en euskera (Gómez-Pantoja y Alfaro 2001). En euskera actual, zezenko (torete).

Euskera arcaico (también llamado histórico o aquitano): testificado entre los siglos I a III d. C. en inscripciones latinas o sobre monedas en ambos lados de los pirineos.

Tras las inscripciones sorianas, se considera que los siguientes textos más antiguos de esta lengua encontrados hasta ahora son varias palabras aparecidas en epitafios del siglo II d. C. en Aquitania, investigadas por primera vez por Achille Luchaire, después por Julio Caro Baroja y Koldo Mitxelena, y en épocas más recientes por Joaquín Gorrochategui. En el municipio navarro de Lerga (Estela de Lerga) se encontró una estela funeraria hispanorromana con antropónimos indígenas, datada en el siglo I. Mitxelena definió el parentesco entre la inscripción de Lerga y la epigrafía aquitana, así como con las inscripciones hispánicas éuscaras que se encontraría posteriormente. Es por ello que hoy en día se considera que el aquitano, que probablemente se extinguió en la Alta Edad Media, es simplemente vasco antiguo o euskera arcaico.

Estela de Lerga con el comienzo UMME SAHAR FI[lius]Inscripción funeraria romana procedente de Lerga (Navarra, España), escrita en latín, pero con nombres prerromanos en vasco, correspondiente con HEp 7, 1997, 470: Umme(?) Sahar(i) fi(lius) / Narhungesi(?) Abi/sunhari(?) filio / ann(orum) XXV t(itulum) p(osuit) s(umptu) s(uo)

Los nombres propios que aparecen en la estela, Umme Sahar (en vasco Ume zahar ‘el hijo mayor o primogénito’) y Narhunges hijo de Abisunhat, se consideran vasco-aquitanos.

Según los historiadores romanos Estrabón, Plinio el Viejo, Pomponio Mela, Lucio Floro o Silio Itálico, la zona en la que se han encontrado restos del idioma aquitano estaba habitada en tiempos prerromanos por diversas tribus cuyo idioma y filiación son desconocidos. La distribución de Ptolomeo, la más completa, era la siguiente

Aquitanos, grupo de alrededor de 20 tribus (según Estrabón) que estaban entre el río Garona y los Pirineos.

Vascones, que ocupaban lo que hoy es Navarra, noroeste de Aragón y noreste de La Rioja.

Jacetanos, establecidos al este de los vascones hasta Lérida y Huesca.

Autrigones, establecidos entre el río Asón y el río Nervión.

Caristios, establecidos entre el río Nervión y el río Deva en la actual Guipúzcoa.

Várdulos, que ocupaban la actual Guipúzcoa a excepción del valle del Deva y del Bidasoa.

Berones, establecidos entre Soria, La Rioja, Álava y sur de la actual Navarra.

Extensión geográfica. Incluye ciudades que originariamente no eran vasconas recibidas como premio por apoyar a Pompeyo.

Los vascones (¿siglo III a. E. C?) hablaban el euskera arcaico.

La mayor parte de los restos epigráficos aquitanos se han encontrado en la zona de las tribus aquitanas (curso superior del río Garona), en zona vascona (actual Navarra) y en zona berona (actuales La Rioja y Soria).

| Euskera arcaico | Euskera batúa (estándar) | Significado |

|---|---|---|

| andere, andre- | andere, andre | señora, dama |

| belex, -belex, -bel(e)s | beltz | negro |

| cis(s)on | gizon | hombre |

| nescato | neska (neskato se usa como diminutivo) | chica |

| sembe- | seme (<*senbe) | hijo |

| seni | senide (<*seni) | niño, hermano |

| sahar | zahar | viejo |

| corri | gorri | rojo |

| -co | -ko | sufijo genitivo locativo |

| -tar | -tar | sufijo gentilicio |

Algunos rastros geográficos del euskera.

| Puntos azules: toponimia actual euskérica en los límites más externos. | Puntos rojos: rastros epigráficos (estelas funerarias, etc.) de la época del Imperio romano. | Mancha azul: extensión de los rastros. |

Periodo oscuro (y el euskera común): desde el siglo IV d. C. hasta el siglo X, con la consolidación del Reino de Navarra. Entre los siglo V-VI se encontraría el llamado euskera común, del que habrían nacido los dialectos del euskera en épocas posteriores.

En las Glosas Emilianenses (siglo X-XI) aparecen las primeras dos frases encontradas del euskera:

"içioqui dugu" y "guec ajutu eç dugu". Nos alegramos,

nosotros no tenemos adecuado

Euskera medieval: desarrollado entre los siglos XI-XV, se centra principalmente en fuentes documentales monásticas.

Euskera clásico: entre los siglos XVI-XVIII se desarrolla la literatura en euskera principalmente y se tienen los primeros testimonios de los dialectos literarios y hablados como tal.

Euskera moderno: aunque la literatura en el País Vasco francés no pierda su importancia, esta se traslada a la Vasconia continental entre los siglos XVIII-XX.

Euskera batúa: a partir del 1968, la Real Academia de la Lengua Vasca, tomando como base las directrices de Koldo Mitxelena y el padre Luis Villasante (entre otros), empieza a adoptar una serie de normas en busca de un euskera literario unificado, también llamado euskera batúa.

Estos pueblos que hablaban el aquitano o el euskera arcaico, convivían con pueblos que llegaron o que ya estaban, y que hablaban un número indeterminado de lenguas. Algunas conocidas son:

- El ibérico, del que ya hablamos.

- El celtibérico es la única lengua del grupo de lenguas hispano-célticas documentada directamente mediante inscripciones en la propia lengua, sin embargo, se han encontrado deónimos y antropónimos procedentes del celta galaico contenidos en inscripciones en latín. Las inscripciones celtibéricas se distribuyen en monedas, téseras, plaquetas, cerámicas, ánforas, fusayolas, placas de piedra, etc. Se desconoce cuándo comenzó a hablarse, pero sí se sabe que hacia el siglo II a. C. se empezó a plasmar por escrito.

- El lusitano, que puede identificarse o no como una lengua hispano-céltica, pero que es indudablemente indoeuropea.

- El tartésico (también conocida como sudlusitana suroccidental o del sudoeste), de difícil clasificación, no pudiéndose establecer con certeza si se trataba de una lengua indoeuropea o preindoeuropea.

- Las lenguas celtas diferentes del celtíbero (celta hispánico oriental), entre ellas el celta galaico. La evidencia filogenética muestra que el idioma galaico, si bien comparte algunas características con el celtíbero, muestra evoluciones fonéticas que los distinguen como dos lenguas diferentes. Otros autores sostienen que la evidencia disponible permite hablar de lenguas indoeuropeas no célticas en el oeste de la península. Claramente la lengua lusitana es de este tipo, y al parecer otros grupos, como los vetones (vettones) o los galaicos (callaeci), podrían igualmente haber hablado lenguas indoeuropeas no célticas.

Los topónimos de la España Central aportan gran cantidad de información acerca de la influencia de celtas y romanos en el interior de la Península. Análisis filológicos y estadísticos del origen de los nombres antiguos de poblaciones de esta región revelan un fuerte predominio de los topónimos celtas entre los Celtiberi y Turmogi, mientras que existe una proporción similar de nombres celtas y pre-celtas entre los Arevaci, Pelendones y Vaccaei. La mayor proporción de topónimos romanizados (alrededor del 25 por ciento) se observa entre los Carpetani y los Arevaci.

- Carpetanos 34

- Vacceos 29

- Vettones 26

- Oretanos 21

- Astures 20

- Bastetanos 19

- Contestanos 17

- Lusitanos 17

- Iberos nordeste 17

- Turdetanos 16

- Galaicos 15

- Celtiberos 14

- Olcades 13

- Cántabros 13

- Vascones 11

- Edetanos 10